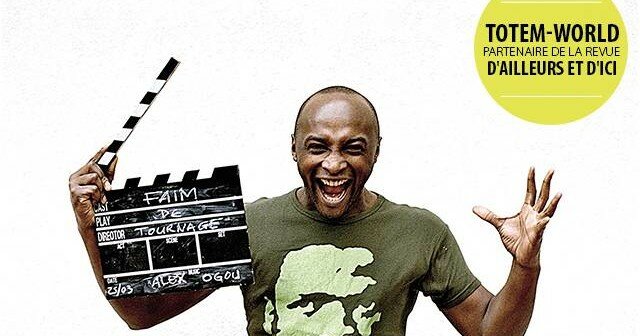

Acteur, réalisateur, producteur, est un touche-à-tout du cinéma. Aujourd’hui entre la France et la Côte d’Ivoire, il exerce ses talents dans un format qui a le vent en poupe : la série. Vainqueur du Grand prix du pitching au dernier salon du DISCOP, il nous parle de son projet à venir, « Invisibles », et revient sur la relation des chaînes aux séries télé.

Interview réalisée en partenariat avec la revue D’ailleurs et d’ici « (R)evolution culturelle » disponible en librairie.

Bonjour Alex Ogou, pourriez-vous vous présenter ?

Alex Ogou : Je suis dans le cinéma depuis que j’ai 17 ans. J’ai commencé comme comédien, avec des rôles principaux dans deux films de Robert Guédiguian. Ensuite, par passion, j’ai appris plein de métiers du cinéma : cadreur, monteur, réalisateur, j’ai aussi suivi une formation de direction de production au CEFPF. Et ma carrière de comédien a rencontré l’Afrique. J’ai joué dans un film, Il va pleuvoir sur Conakry, qui a rencontré beaucoup de succès. Mon profil a commencé à intéresser des sociétés en France et en Afrique, étant à la fois devant et derrière la caméra. J’ai eu une proposition pour concevoir le pilote d’une série en Côte d’Ivoire qui s’intitule Top Radio. Ça a bien fonctionné et le projet a été repris par le groupe Lagardère et la chaîne RTI. De fil en aiguille, j’ai commencé à réaliser des séries.

Justement, pourquoi ce format en particulier ?

La série, c’est un vrai marché en Afrique, en Côte d’Ivoire en particulier où il y a un gros manque de salles de cinéma. Donc pour les réalisateurs ou producteurs, la première diffusion imaginée sur un projet, c’est la télévision : téléfilm ou série. Les chaînes pour l’instant ont tellement besoin de programmes pour compléter leur grille qu’elles préfèrent aller vers la série. Assez naturellement, je suis rentré dans ce modèle-là.

Vous travaillez actuellement sur un nouveau projet, « Invisibles »…

C’est une très grosse série en termes de budget, de potentiel de visibilité et de sujet. Elle traite des microbes (« invisibles » donc…) Un phénomène qui gangrène la vie des Abidjanais et des Ivoiriens. En fiction, il n’y a rien eu sur ce thème, ce qui donne au projet un vrai intérêt de la part des diffuseurs et de la population.

Avez-vous rencontré des problèmes ? Le sujet est assez touchy…

Il y a eu beaucoup de méfiance de la part des autorités qui m’ont suggéré, à raison, de changer le titre initial (« Microbes ») jugé trop crispant. Et je l’ai fait sans difficulté, car ça m’a tout de suite permis d’instaurer une distance : le projet relève de la fiction. Il a fallu que je rassure les autorités pour rassurer, à leur tour, les diffuseurs. Et j’ai réussi : le ministère de la Culture et de la Francophonie me soutient dans la production. Le projet rentrerait, selon ses propres termes, dans un schéma d’explication et de démystification du problème. Je ne pouvais pas avoir meilleur soutien. Tout le monde est détendu maintenant.

Dans le dossier de presse, on parle d’une série proche du documentaire, un peu comme a pu l’être « The Wire ». Comment expliquer que ce genre de série n’ait pas encore vu le jour en France ?

En France, il y a eu des séries qui se voulaient réalistes comme Engrenages qui a cartonné. Après, ça dépend de ce qu’on met dans cette case. Pour moi, ça n’a pas forcément de rapport avec la forme : ce n’est pas parce que tu as une image léchée que tu n’es pas dans un propos réaliste. Souvent quand on utilise le terme « réaliste », on pense « caméra à l’épaule ». Pour moi, il s’agit plutôt du fond et de la manière de le traiter. Ma particularité, dans Invisibles, c’est de vouloir tourner avec des personnes concernées par le sujet. Peut-être que ça donne une approche plus documentaire… En réalité, ce terme m’effraie un peu car lorsqu’on l’emploie, ça enlève presque l’aspect fiction. Je me bats pour que les gens comprennent ma démarche : ce n’est pas parce que je veux tourner dans les conditions les plus réalistes possibles (en termes de lieux, de décors, de comédiens) que la série n’est pas à 100% une fiction. On n’est pas dans du documentaire, on est dans du documenté.

Est-il plus simple de produire en Côte d’Ivoire ?

La série est devenue le pain quotidien des productions et le sera encore plus dans quelques temps avec la libéralisation des chaînes en Côte d’Ivoire. Elles sont en recherche.

En France, il y a eu votre autre projet de série « Veuves noires » dont le seul teaser a hypnotisé bon nombre d’entre nous…

A l’origine, le titre du bouquin de JR « Women are heroes » me trottait en tête…Je voulais raconter une histoire de femmes fortes, une expression d’ailleurs assez étrange qui suggèrerait qu’à la base, elles seraient faibles. L’idée de « Veuves noires » est de jouer avec ces codes sémantiques et de s’amuser avec les a priori… Ce projet s’est entrechoqué avec un autre sur une prétendue mafia africaine. J’ai mixé les deux pour en faire une seule histoire où la mafia africaine est représentée par des femmes. « Veuves noires » s’inscrit dans la lignée des séries « feuilletonnantes » courtes. Je prévois entre 10 et 12 épisodes de 52′. L’histoire de 4 femmes de gangsters qui s’allient pour prendre le pouvoir…

Le projet a-t-il évolué positivement ?

Il y a eu beaucoup d’intérêt mais pas de propositions formelles. Quand nous sommes passés à la question du financement, j’ai eu droit à tous les poncifs relatifs au milieu audiovisuel français, à savoir : « Pourquoi seulement des Noirs dans les rôles principaux ? » » – bien que ce ne soit pas le cas ! … « Trop communautaire pour les chaînes… » Bref, une preuve de plus de la non-volonté de représenter des Noirs dans des rôles non pas importants, mais DOMINANTS… J’ai eu un bon contact avec le groupe Lagardère, qui avait marqué un vif interêt, mais a abandonné. Néanmoins, nous avons d’autres projets ensemble.

Si votre vie et votre carrière étaient une série, laquelle seraient-elles ?

Ce serait « Racines » (Roots en anglais, série d’Alex Haley qui raconte l’histoire d’une famille afro-américaine, de l’esclavage aux années 60). Parce qu’elle parle d’une lutte pour être indépendant. Une indépendance de fond et de forme. C’est ce que m’évoque cette série : elle synthétise parfaitement l’identité africaine, une identité très forte mais qui a besoin de s’émanciper d’elle-même tout autant que de l’extérieur.

En partenariat avec la revue D’ailleurs et d’ici #3 : (R)évolution culturelle ! Arts et culture face à la France plurielle. Www.differentnews.org